Sibiu – Freilichtmuseum Astra

Für den Besuch des größten Freilichtmuseum Europas vor den Toren von Sibiu (Hermannstadt) sollte man mindestens einen ganzen Tag einplanen, bequeme „Sieben-Meilen-Stiefel“ an- und eine gut gefüllte Vesperbox dabei haben, denn der Museumskomplex zur Traditionellen Volkskultur erstreckt sich über eine beeindruckende Fläche von 96 Hektar.

Tapetenwechsel!

Mein Kopf und Gemüt verlangen nach Tapetenwechsel!

Auf meiner Rundreise durch Siebenbürgen habe ich inzwischen das Dutzend an Kirchenburgen vollgemacht. Selbstverständlich galt denjenigen mit dem Prädikat UNESCO Welterbe (Birthälm, Wurmloch, Tartlau, Kelling, Keisd, Deutsch-Weißkirch und Dersch) mein Hauptaugenmerk. Daneben stieß ich, sowohl auf als auch abseits meiner geplanten Route, immer wieder auf weitere wertvolle Kleinode siebenbürgisch-sächsischen Kulturgutes. So brauchen sich die Kirchenburgen von Honigberg, Kleinschenk oder Malmkrog keineswegs hinter den namhaften Aushängeschildern zu verstecken.

Jede der besuchten Kirchenburgen war einzigartig. In ihrer Gestalt, ihrem Erhaltungsgrad, ihrem künstlerischen und kunstgeschichtlichen Wert. Jede von ihnen hatte ihre eigene Geschichte zu erzählen. Eine Geschichte, die zumeist dramatisch und stets ganz eng mit dem Schicksal ihrer Dorfbewohner verbunden war. Ich begegnete bewundernswerten und liebenswürdigen Menschen. Ihre Erzählungen gingen mir ans Herz, stimmten mich nachdenklich. Dazu mischten sich vielerorts Bilder von Verfall, Resignation und Aufgabe. Eine dunkle Melancholie-Wolke hat sich über mir zusammengebraut. Ich fürchte, ich habe den Kirchenburgen-Blues.

Um auf andere Gedanken zu kommen, nehme ich mir deshalb für den heutigen Tag das Astra-Open-Air Museum zur Traditionellen Volkskultur als Ausflugsziel vor. Es liegt nur wenige Kilometer südlich der Kreishauptstadt Sibiu inmitten des Pădurea Dumbrava, des Jungen Waldes.

Ein Freilichtmuseum der Superlative

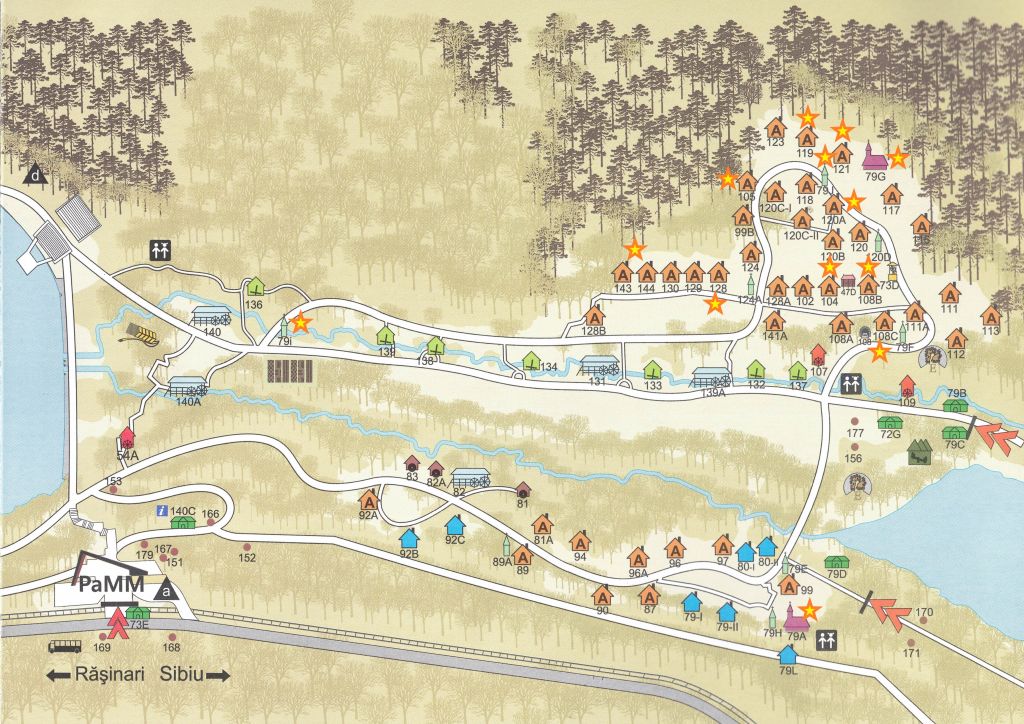

Laut deutschsprachigem Prospekt darf ich mich auf einen Museumspark von gigantischen Ausmaßen freuen. Zehn Kilometer Spazierwege auf einer Fläche von 96 Hektar. Eingebettet in eine Naturlandschaft aus Wald, Wiesen, Feldern und Seen. Dazwischen verteilt, finden sich die Hauptdarsteller. Nämlich annähernd 400 traditionelle Gehöfte, Ställe, Scheunen, Mühlen, Werkstätten oder Wohnhäuser.

Das Muzeul Civilizației Populare Tradiționale bietet heute einen grandiosen und umfassenden Einblick in die ländliche Baukunst der zurückliegenden Jahrhunderte. Dies ist einer engagierten Museumsleitung zu verdanken, die sich über die letzten Jahrzehnte in ganz Rumänien auf intensive Spurensuche begab. Dabei wurde nach Gebäuden Ausschau gehalten, die sowohl für die unterschiedlichen Regionen als auch Gewerbe innerhalb einer Dorfgemeinschaft typisch waren. Indem sie abgetragen und im Museum originalgetreu wieder aufgebaut wurden, konnten viele wertvolle Exemplare architektonischer Zeitgeschichte vor dem Verfall gerettet werden.

So kann ich mich heute auf eine idyllische Zeitreise begeben und mir anschauen, wie die Menschen früher gelebt, gewohnt und gearbeitet haben. Und es vielleicht heute mancherorts immer noch tun.

Alles, was zum Dorfleben gehört

Das Museum entwickelte ein besonderes didaktisches Konzept zur Präsentation der Gebäude. Man gruppierte sie nicht nach ihrer geografischen Herkunft, sondern orientierte sich beim Wiederaufbau an ihrer ursprünglichen Nutzung. So entstanden fünf große Themenbereiche.

Im südlichen Museumskomplex haben überwiegend die Häuser der mit der Verarbeitung tierischer und pflanzlicher Produkte zur Nahrungsmittelherstellung beschäftigten Berufsstände ihre Heimat. Dazu gehören Fischer, Viehzüchter, Obst- und Weinbauern, Schnapsbrenner, Ölmüller und Landwirte. Die Bauerngehöfte bilden dabei den passenden Rahmen für die motorisierten Errungenschaften des letzten Jahrhunderts. Das 120 Jahre alte Lokomobil (46b) aus der königlichen Manufaktur in Budapest, wurde bevorzugt als Dampfmaschine zum Antrieb der daneben stehenden Dreschmaschine (46d) genutzt.

Im gegenüberliegenden, nordwestlichen Parkbereich konzentrieren sich die Werkstätten auf die Verarbeitung von tierischen Fellen und pflanzlichen Fasern wie Leder, Hanf, Wolle, Ziegenhaar oder Rohseide, aus denen Kleider und Gebrauchsgegenstände gefertigt werden.

In unmittelbarer Nachbarschaft dazu trifft man auf die Baukomplexe der Rohstoffverarbeitenden Berufe, darunter Berg- und Minenarbeiter, Schmiede, Töpfer, Sägemüller, Wagner oder Böttcher.

Zudem gibt es, wie in einem „echten“ Dorf, diverse öffentliche Gebäude, während dem bis dato unterrepräsentierten Thema Verkehrsmittel in den kommenden Jahren mehr Aufmerksamkeit geschenkt werden soll.

Die Highlights

Südliches Gelände

8 Fischerhaus

8a Eiskeller

10 Fischergehöft

46b Lokomobil

46d Dreschmaschine

51 Rossmühle

61 Schiffsmühle

66 Segelwindmühle

Nördliches Gelände

79a Holzkirche Salaj

79g Holzkirche Dretea

79i Kapellenbildstock

79 j Kapelle Buneşti

104 Gehöft Steinmetz

105 Bernstein-Gehöft

108b Hof Salzbergwerk

108c Hof Goldbergwerk

119 Töpferei Saschiz

120a Töpferei Horezu

121 Töpferei Corund

128 Schäfergehöft

143 Seilerei

144 Hanfverarbeitung

Vielerlei Vielfalt

Die Arbeits- und Wohnstätten der unterschiedlichen Berufsgruppen sind ganz auf deren individuelle Bedürfnisse ausgelegt. Deshalb unterscheiden sie sich wohl in der Bauweise als auch den verwendeten Materialien. Diese wiederum hängen stark von den verfügbaren, natürlichen Ressourcen und den klimatischen Gegebenheiten ab.

So finden sich Gebäude aus Lehm, Stein oder Holz mit Dächern aus Ziegeln, Schindeln, Stroh oder Schilf. Manche betritt man durch ein einladendes, kunstvoll geschnitztes Holztor, während andere ihren Besitz mit den unterschiedlichsten Arten von Zäunen abgrenzen.

Doch nicht nur die architektonische Vielfalt der Häuser beeindruckt mich, sondern auch ihre Herkunft und die repräsentierten Ethnien. Der Maramureş im Norden des Landes ist ebenso vertreten, wie das Donaudelta im äußersten Südosten. Ich stoße auf die typischen rumänisch-orthodoxen Holzkirchen, streune zwischen den Fischerhäusern der Lipowaner hindurch oder werfe einen neugierigen Blick in die Töpferwerkstätten der Szekler. Dazu bestaune ich die repräsentativen Gehöfte von sächsischen Winzern und Obstbauern, finde Gefallen an einer schwäbischen Pferdemühle und beneide die Ţurcană-Schafe um ihren dicken Wollpelz.

Das Rennen zum Thema Vielfalt machen allerdings die von Menschen-, Tier-, Wind- oder Wasserkraft angetriebenen Mühlen. Sage und schreibe dreizehn Wasser-, sieben Walk-, je fünf Wind- und Öl-, drei Säge-, zwei Schiffs- und eine Rossmühle hat das Museum zusammengetragen.

Mühlen-Raritäten

Die schwimmende Mühle (61) aus der Region Maramures, im Norden Rumäniens, war von ca. 1900 bis 1963 auf bzw. am Fluss Someş in Betrieb. Dieser Mühlentyp wurde überall da eingesetzt, wo keine konstanten Wasserstände herrschten. Zwar war das Wasserrad durch die Flussströmung permanent in Bewegung, entwickelte aber längst nicht die Kraft einer Wind- oder Wassermühle. Ein weiterer Nachteil der schwimmenden Mühlen lag in ihrer Kurzlebigkeit. Um sich und sein Mahlgut trocken zu halten, musste der Müller den Unterboden seines Hausbootes immer und immer wieder abdichten.

Eine weitere, ungewöhnliche Mühlenart ist die sogenannte Rossmühle (51), auch als Pferdegöpel bekannt. Die Ursprünge der von Tieren betriebenen „Kraftwerke“ gehen bis ins Mittelalter zurück. Sie fanden häufig Verwendung in getreidereichen Gegenden, in denen Mangel an natürlichen Wasserläufen oder Wind herrschte.

In den Ebenen im äußersten Westen Rumäniens war das Pferd das wichtigste Arbeitstier. Es wurde nicht nur als Zugmaschine, Fortbewegungs- oder Transportmittel, sondern auch als Saat- und Erntehelfer eingespannt. Bis Ende des 19. Jahrhunderts waren Rossmühlen weit verbreitet. Danach lösten motorenbetriebene Anlagen die Pferdestärken ab, die leider sehr schnell ermüdeten.

Die aus der Mitte des 19. Jahrhunderts stammende Segelwindmühle (66) stellt mit Sicherheit das auffälligste Exemplar der Mühlenparade im Museum dar. Zudem ist es auch das letzte seiner Art in Rumänien.

Im Gegensatz zu den benachbarten Windmühlen mit Holzflügeln, fangen hier 12 dreieckige, mit Stoff bespannte Segelarme den Wind ein. Ihr ursprünglicher Standort in der südlichen Dobrudscha am Schwarzen Meer erklärt auch den steinernen, statischen Mühlenkörper. Am Meer weht der Wind generell landeinwärts, sodass die Segel nie neu ausgerichtet werden mussten.

Die Kühlschränke der Lipowaner

Angetrieben von einer mächtigen Portion Mühlen-Rückenwind bin ich in Nullkommanichts im nördlichen Donaudelta gestrandet. Hier war die Fischerei über Jahrhunderte die Haupteinkommensquelle der Lipowaner. Die russischsprachige Minderheit flüchtete im 17. Jahrhundert vor der orthodoxen Glaubensreform des russischen Zaren. Als sie sich in der Donaumündung niederließen, fanden sie nur unwirtliches Gebiet vor. Doch der zweitlängste Fluss Europas bot ideale Bedingungen zur Besiedlung. Er lieferte Nahrung, Baumaterial, Arbeitsplätze und eine gute logistische Anbindung.

Zusammen mit dem einfachen Fischer- (8) und dem Eishaus (8a), repräsentiert das Fischerei-Gehöft (10) aus dem Kreis Tulcea die typische Lebensweise der Menschen aus der nördlichen Dobrudscha. Das aus Stein und Lehm gefertigte Haus sorgt für ein perfektes Raumklima. Im Winter hält es die Kälte und im Sommer die Hitze draußen. Lehm ist der billigste und am leichtesten verfügbare Baustoff im Delta. Er wird mit Stroh, Schilf und Pferdemist vermengt, anschließend mit Wasser befeuchtet und zerstampft. Abschließend gießt man die breiige Masse zu Lehmziegeln.

Industrielle Fischverarbeitung war zu Beginn des letzten Jahrhunderts vielerorts immer noch ein Fremdwort. Der Fang eines Tages wurde, in der Regel, im Fischerhaus sortiert, zur Konservierung gesalzen und anschließend zum Trocknen unter dem Hausdach aufgehängt. Leider eignete sich diese Methode der Haltbarmachung nicht für alle Arten. Fisch, der frisch weiterverkauft werden sollte, oder sogenannte Fettfische wurden bis zum Weitertransport in Eishäusern zwischengelagert.

Dazu hob man in Ufernähe, auf einer leicht erhöhten Fläche, eine tiefe Grube aus. Im Winter schlugen die Fischer Eisblöcke aus der zugefrorenen Donau, um damit die Grube zu befüllen. Durch das dicke, tiefgezogene Schilfdach blieb das Eis bis zum Sommer gefroren. Wenn das kein Vorbild für Nachhaltigkeit ohne Umweltbelastung ist, was dann?

Von schwergewichtigen und schnell versiegenden Rohstoffen

Vom Schwarzen Meer aus unternehme ich einen ausgedehnten Spaziergang durch schattiges Waldgebiet, bis ich wieder auf Anzeichen menschlicher Zivilisation stoße. Ein winziger Wachmann mit geschultertem Gewehr aus dem Kreis Maramureş empfängt mich vor dem Haus des Steinmetz (104). Die ausgestellten Arbeiten deuten darauf hin, dass diese Werkstatt zur Steinbearbeitung auf grobmotorische Aufträge spezialisiert war.

Mit noch gröberem Handwerkszeug waren die Arbeiter unter Tage zugange. Sei es in den Goldbergwerken (108c) oder in den Salzminen (108b) Siebenbürgens. Beides sehr lukrative Einkommensquellen, betrachtet man die repräsentativen Wohnstätten. Nicht umsonst, wurde das Salz früher auch weißes Gold genannt. Aufgrund seiner vielfältigen Einsatzmöglichkeiten herrschte permanent eine große Nachfrage. Die Menschen benutzten es sowohl zum Würzen und Konservieren von Lebensmitteln, als auch bei der Gerberei oder als mineralisches Lecksalz in der Tierhaltung.

Ein weiterer wertvoller, mineralischer Rohstoff wurde im zweistöckigen Haus Nummer 105 verarbeitet. Nämlich 25 Millionen Jahre altes, fossiles Harz, auch als Bernstein bekannt.

Am Südhang der Karpaten, in der Nähe der Ortschaft Colţi fanden sich die einzigen Bernsteinvorkommen in ganz Rumänien. Ende des 19. Jahrhunderts starteten Unternehmen mit der professionellen Gewinnung. Dazu trieben sie 120 Meter tiefe Stollen in die Berge, doch schon 50 Jahre später waren die Ressourcen versiegt. Die „Tränen der Töchter des Sonnengottes Helios“, wie der Bernstein seiner Farbe wegen gerne bezeichnet wird, hatten dem Landstrich nur ein kurzes Glück beschert. Der Berufszweig musste sich ein neues Auskommen suchen.

Auch ich mache mich weiter auf die Suche. Und, nur ein paar Schritte entfernt, finde ich ein Kunsthandwerk, das jedes Frauenherz höher schlagen lässt. Ähnlich wie bei der Bernsteinmanufaktur ist viel Feinmotorik gefragt. Allerdings besitzt es den Vorteil, dass der benötigte Rohstoff unbegrenzt zur Verfügung steht.

Handwerkskunst auf höchstem Niveau

Die Rede ist vom Töpferhandwerk.

Es freut mich, dass sich dieser traditionelle Beruf, der Billigkonkurrenz der Plastikindustrie zum Trotz, seit über 20.000 Jahren gehalten hat. Zweifelsohne besitzen die Plastik-Erzeugnisse eine Reihe vorteilhafter Eigenschaften. Sie sind leicht, bruchfest, kostengünstig, dicht verschließbar. Doch zu nahe am Herd geparkt, schmelzen sie einfach mal dahin. Ganz zu schweigen von den negativen ökologischen Aspekten hinsichtlich Abbaubarkeit und Schadstofffreiheit.

Da lobe ich mir doch die gute alte Keramik. Allein die zehn im Astra-Museum vertretenen Töpferwerkstätten beweisen, dass die Gegenstände aus Ton bzw. Lehm über Jahrhunderte hinweg Hochkonjunktur hatten. Sogenannte Gebrauchs- und Baukeramiken wurden in jeder Familie benötigt. Sei es als Koch-, Ess- oder Waschgeschirr zum tagtäglichen Gebrauch, zur Aufbewahrung von Lebensmitteln oder in Form von Ofenkacheln. Wichtig war in jedem Fall, dass das Steingut wasserdicht, robust und idealerweise auch feuerfest war. Hierfür wurden die Tongefäße in der Regel zweimal gebrannt und abschließend lasiert.

Was praktischen Zwecken diente, musste nicht zwangsläufig unästhetisch ein. So entwickelten sich wahre Künstlerkolonien unter den Töpferwerkstätten mit großen regionalen Unterschieden in Ausführung, Motiven und Farben. Allerdings veränderte sich mit der Einführung der Dampfmaschine sowie neuartigen Press-, Brenn und Gießverfahren die Rolle der Handmade-Töpferwerkstätten einschneidend. Den Bedarf für Gebrauchstöpfergut deckte fortan die industrielle Fertigung, während die kleinen Handwerksbetriebe die Nachfrage nach traditioneller und dekorativer Keramik bedienten.

Internationale Berühmtheit erlangte hierbei die Horezu-Keramik aus der Walachei. Seit 1992 gehört sie zum immateriellen Welterbe der UNESCO.

In kleinen Horezu-Familienbetrieben (120a) wird im Kreis Vâlcea seit Generationen die Kunstfertigkeit der berühmten Schlierentechnik weitergereicht. Mit Hilfe eines Pinsels oder Hornkiels werden in dezenten Erd- oder kräftigen Orangetönen Kreise, Wirbel oder Wellen auf die Keramik aufgebracht. Sie symbolisieren die Spirale des Lebens, während das populärste Motiv, der Horezu-Hahn, jeden Haushalt mit Stärke und Ausdauer segnen soll.

©RomanianMuseum.com

©RomanianMuseum.com

Rustikales und Filigranes

Während ich im Museum nur mal eben die „Dorfstraße“ überquere, habe ich auf der virtuellen Landkarte einen großen Sprung nach Nordosten in den Kreis Harghita gemacht. Im Herzen des Szeklerlands liegt nämlich die nächste Töpferhochburg.

Über 300 Töpfereien existierten früher in und um Corund. Im Vergleich zu den Kunsthandwerkern aus Horezu betrieben die Szekler ein höchst effektives Fertigungsmanagement. Die Nachfrage wollte bedient sein, denn die blau-rot-weiße, ein wenig rustikale Keramik erfreute sich nicht nur in Siebenbürgen, sondern auch über die nördliche Landesgrenze hinaus größter Beliebtheit. Kein Wunder war das Corunder Gehöft (121) von einem ganz anderen Kaliber als die Werkstatt aus Südrumänien.

©RomanianMuseum.com

Geradezu bescheiden nimmt sich die Werkstatt der sächsischen Töpferfamilie Maurer (119) aus Saschiz (dt. Keisd) im Kreis Mureş aus. Sozusagen klein aber oho, denn auf nicht einmal 40 Quadratmetern entstanden hier filigran verzierte Meisterwerke in der charakteristischen dunkelblauen Farbe.

©RomanianMuseum.com

©RomanianMuseum.com

Von blauen Häusern und Wegkreuzen

Übrigens, die Töpferhäuser aus Saschiz und Korund sind nicht die einzigen blauen Gebäude im Museum. Blau war eine weit verbreitete und sehr beliebte Fassadenfarbe in Siebenbürgen. Auch das Haus des Seilmachers (143), das Schäfergehöft (128) mit Werkstatt zur Wollverarbeitung und das Anwesen des Hanfherstellers (144) leuchten in Blau um die Wette.

Blau als sichtbares Zeichen für Wohlstand. Als wohlgemeinter, aber irrtümlicher Schutz vor Insekten und, ganz nebenbei, zur Abwehr böser Geister. In blauen Wänden konnten sich die Sachsenseelen dem Himmel und der Ewigkeit besonders nahe fühlen.

Kein Wunder, dass der Kapellenbildstock (79i) aus dem Kreis Hermannstadt ebenfalls in markantem Kobaltblau erstrahlt. Konnte sich der zögernde Wanderer an der Wegkreuzung für keine Richtung entscheiden, blieb ihm immer noch ein kurzes Innehalten im Gebet, das möglicherweise die erhoffte Offenbarung brachte.

Die Tradition des Marterln Aufstellens war jedoch nicht nur in den deutschsprachigen Regionen Siebenbürgens verbreitet. Auch die orthodoxen Christen platzierten Ihre Bildstöcke oder Wegkreuze an Dorfstraßen, Ortsausgängen oder Grundstücksgrenzen. Manche Exemplare waren äußerst schlicht, andere sogar multifunktional, wie die wunderschön ausgestaltete Kapelle (79j) mit Altarbild aus der Walachei. Während die Dorfbewohner unter dem schützenden Holzdach frisches Wasser schöpften, konnten sie gleichzeitig dem Herrn für die Wunder der Natur danken und alle Heiligen um Schutz anrufen.

Das Defilee der Heiligen

Auf noch mehr Heilige stoße ich im ältesten Gebäude des Museums, der Holzkirche (79g) aus dem Kreis Cluj / Klausenburg. Sie entstand 1672, wurde 2003 im Dorf Dretea abgebaut, um über einen Zeitraum von drei Jahren an ihrem neuen Standort im Astra-Museum fachmännisch restauriert zu werden. Seit ihrer Weihe zur Kirche der Herabfahrt des Heiligen Geistes 2006 finden in dem kleinen, aus Tannenholz gefertigten Gebäude wieder regelmäßig Gottesdienste statt. Umgeben von den Gehöften der Handwerker, hat das Gotteshaus somit seine Rolle als axis mundi, als Verbindung zwischen Himmel und irdischem Leben wiedergefunden.

Orthodoxe Kirchen sind in der Regel in einen Vorraum (Narthex), das eigentliche Kirchenschiff (Naos) und den Altarraum aufgeteilt. Der Altarraum ist das Allerheiligste, da hier Jesus und das Göttliche gegenwärtig sind. Er darf deshalb nur vom Priester betreten werden. Eine mit Ikonen ausgeschmückte Bilderwand, die sogenannte Ikonostase, trennt deshalb den Altarraum physisch und visuell von dem davorliegenden Kirchenraum.

Auch die kleine Kirche von Dretea folgt diesem architektonischen Schema, wobei der niedrige Vorraum in diesem Fall der weiblichen Gemeinde vorbehalten bleibt. Aus diesem Grund treffe ich hier an den Wänden ausschließlich auf weibliche Heilige oder Jungfrauen, die sich unter einem, von einer riesigen Sonne überstrahlten Sternenzelt, versammelt haben.

Beim Betreten des gedrungenen Hauptraums erschließt sich mir sofort, weshalb die Kirche den Spitznamen „Sixtinische Kapelle Siebenbürgens“ trägt. Die Wände sind bis unter die tonnenförmige Gewölbedecke mit einem gewaltigen Aufmarsch orthodoxer Heiliger bemalt. Kein Platz ist mehr frei. Großmärtyrer, Ärzte- als auch Soldaten-Heilige, ja sogar Kaiser Konstantin wachen über die Gemeinde, während Jesus als Pantokrator mit den Aposteln zu beiden Seiten die Gläubigen fest im Blick hat.

Von der Gemeinde für die Gemeinde

Mein Rundgang neigt sich dem Ende entgegen. Ein Highlight wartet noch auf mich. Die Holzkirche (79a) von Salaj, aus dem nordwestlichen Zipfel Siebenbürgens. Sie kam 1990, ein Jahr nach dem Sturz Ceauşescus, als erstes Gotteshaus ins Museum.

Unter kommunistischer Herrschaft wurde die Religion von Staatsseite aus schlichtweg verleugnet. Es wäre undenkbar gewesen, eine Stätte religiöser Zusammenkunft in einem Museum der traditionellen Volkskultur zu präsentieren. Vielmehr war es gang und gäbe, Kirchen, die der Entwicklung des städtischen Wachstums im Wege oder den Augen des Conducators ein Dorn im Auge waren, einfach ersatzlos abzureißen. Einige wenige hatten wenigstens das Glück auf Schienen ge- und an unscheinbare Plätze versetzt zu werden, sodass sie das kommunistische Weltbild nicht weiter störten.

Im ländlichen Raum sah man die orthodoxen Bauten als archaisches Relikt an, das mit der alternden Bevölkerung zusammen aussterben würde. Das Problem würde sich aus kommunistischer Sicht also von selbst lösen. Sollte dies zu lange dauern, gab es immer noch den größenwahnsinnigen Plan B. Die Systematisierung des Landes à la Nordkorea, in deren Zuge nicht nur 7000 Dörfer dem Erdboden gleichgemacht, sondern auch die Einwohner zwangsumgesiedelt werden sollten.

Doch zurück zum Gotteshaus von Bezded. Die vorgelagerte Holzveranda wurde bewusst der profanen dörflichen Architektur nachempfunden, um die enge Verbundenheit zur Gemeinde zu demonstrieren. Die Kirche als Wohnhaus der Göttlichkeit.

Wobei die Bewohner von Bezded seit jeher ein ganz besonderes Verhältnis zu ihrer Kirche pflegten. Ich habe nämlich gelesen, dass sie den Innenraum im Jahr 1759 selbst ausgemalt hatten, wodurch sich auch die unterschiedlichen Malstile und -farben erklären.

Beide Daumen hoch

Meine Wasserflasche ist leer, mein Magen knurrt und meine Augen suchen in immer kürzeren Zeitabständen eine Bank zum Ausruhen. Aber ansonsten bin ich überglücklich. Ich habe nicht nur einen grandiosen Tag an der frischen Luft verbracht, sondern nehme in meinem Rucksack ein buntes Sammelsurium an Eindrücken mit nach Hause, die meine begrenzten Kenntnisse traditioneller Bau- und Handwerkskunst nachhaltig erweitert haben.

Wer also einen Ausflug in die Natur mit einem ausgedehnten Fußmarsch kombinieren, einer guten Prise Kulturgeschichte würzen, und nebenbei noch hinter fremde Vorhänge schauen möchte, ist im Astra-Museum genau richtig.

Deshalb gibt es von meiner Seite aus beide Daumen hoch für das Astra-Museum!

Zugegeben, einen winzigen Wermutstropfen gibt es doch: die dürftigen Erläuterungen zu den einzelnen Ausstellungsstücken. Es ist wirklich schade, dass an den Gebäuden keine Informationstafeln aushängen, die ein wenig über ihre Historie preisgeben. Idealerweise ergänzt um einen Einblick in das Schicksal seiner Bewohner oder die Umstände, die zur Transformation ins Museum führten. Zwar gibt es an jedem Haus einen QR Code zu scannen, doch die zweizeiligen (rumänischen und englischen) Eckdaten, die die App preisgibt, sind leider sprachentechnisch noch nicht ausgefeilt. Nobody is perfect. Aber was nicht ist, kann ja noch werden.

Gut zu wissen

Adresse

Muzeul Civilizaţiei Populare Tradiţionale Astra

Calea Răşinari, 16-18

550399 Sibiu / Hermannstadt

Mit Tram 1 & 5 vom Stadtzentrum aus erreichbar

Besichtigung

Informationen zu Öffnungszeiten und Eintrittspreisen finden sich auf der Website der Touristeninformation Sibiu.

In den Sommermonaten (von Mai bis September) können die Inneneinrichtungen der Gebäude besichtigt werden. Zudem wird während der Hochsaison an den Wochenenden auf dem Museumsgelände ein Bauernmarkt abgehalten.

Das könnte dich auch interessieren

Volkskundemuseum Brügge – Eine nostalgische Zeitreise

29. Juli 2023

Musée des Beaux-Arts – „Wofür wurden Bilder gemalt, als es noch keine Museen gab?“

30. Juni 2021