Écomusée d’Alsace – Freilichtmuseum im Elsass

Baro- und Thermometer haben gerade Hoch-Zeit, also nichts wie raus aus dem Haus für einen Spontanausflug zur Eierlegenden Wollmilchsau. Zu finden ist diese in Ungersheim, im südlichen Elsass zwischen Colmar und Mulhouse.

Nein, die Rede ist nicht von einem mysteriösen Fabeltier, das durch die Vogesenausläufer streift, oder gar der perfekten Haushaltshilfe des 21. Jahrhunderts, sondern vom größten Freilichtmuseums Frankreichs.

Das Ecomusée d’Alsace ist für mich wie eine große Erwachsenen-Schultüte. Prall gefüllt mit Natur und Nostalgie, Kultur- und Lebensgeschichten, Wissen und Traditionen, tierischen Streicheleinheiten, unzähligen schwarz-weißen Flugobjekten, ist für jeden Geschmack etwas dabei.

Und zur Belohnung für die Bewegung an der frischen Luft, gibt es obendrein einen (oder auch zwei) super leckere Flammakuecha.

Wenn das nicht das perfekte, bewegungsbetonte Schönwetter-Tagesausflug-All-in-One-Paket ist, was dann?

Naturkundeunterricht unter freiem Himmel

Zugegebenermaßen, stelle ich die „Eigen“-Bewegung erst einmal hinten an. Dazu ist das angebotene „Fremd“-Bewegungsprogramm, direkt nach dem Eingangsbereich, zu verlockend: eine 20-minütige Flüsterkahnfahrt durch die grüne Lunge des Ecomusée.

Auf einer schmalen Barke dümpelt es sich herrlich entspannt durch die neu geschaffene, ungezähmte Natur.

Ja, ich habe richtig gehört. Noch vor 35 Jahren gab es hier kein Leben, keinen Fluss, keinen See, keine Bäume, einfach Nichts. Nur durch und durch versalzene, tote Erde von den Abraumhalden der Pottasche-Minen Rodolphe I. und II.

Kaliminen im Elsass – Segen und Fluch

Bei der Anfahrt zum Écomusée fällt der Blick unweigerlich auf den Förderturm der Kalimine Rodolphe II. Unübersehbar auf dem Dach der Extraktionsanlage in über 30 Meter Höhe postiert, ist er ein Industrierelikt aus einer vergangenen Zeit.

Zu Beginn des 20. Jahrhunderts stieß man bei der Suche nach Bodenschätzen im Oberrheingraben, man dachte hierbei vor allem an Kohle oder Erdöl, auf unerwartete Kalisalzvorkommen. Eine Entdeckung, die mitnichten Enttäuschung, sondern vielmehr Euphorie hervorrief, da das Mineralsalz einige Jahre zuvor seinen Siegeszug als potentes Pflanzen-Düngemittel angetreten hatte. Für die ansonsten landwirtschaftlich geprägte Region bedeutete der Fund Aufschwung und Arbeitsplätze.

Zunächst wurde 1911 der erste Schacht in Pulversheim, Rodolphe I, ausgehoben. Aufgrund der weiterhin ansteigenden Nachfrage folgte bereits 14 Jahre später die Grube Rodolphe II. Mitte der 50-er Jahre beschäftigten die beiden Minen an die 1600 Mitarbeiter.

Mit zunehmender Tiefe des Schachts, man war inzwischen bei 750 Metern unter Tage angelangt, um weitere Kalivorkommen fördern zu können, verschlechterten sich nicht nur die Arbeitsbedingungen, sondern auch das Kosten-Nutzen-Verhältnis. Bald war es günstiger, den Mineraldünger aus Kanada zu importieren, als die Zechen vor Ort aufrecht zu erhalten. Nach über 50 Jahren intensiven Kalibergbaus wurden Rodolphe I und II 1976 für immer stillgelegt.

Die Zeche zahlen wir noch heute

Doch mit dem Ende der Kali-Ära waren keinesfalls die Umweltprobleme vom Tisch, die die Kaligewinnung mit sich gebracht hatte. Die Kalibau-Lobby verstand über Jahrzehnte mit der Trumpfkarte Arbeitsplätze für die Region, einer nonchalanten Beschwichtigungstaktik und womöglich auch mit verdeckten Zahlungen, die lauten Unkenrufe der Naturschützer unter den Tisch zu kehren.

Das abgebaute Kalisalz, eine Mischung aus Kaliumchlorid, Kochsalz und mineralischen Bestandteilen, musste nämlich, um als Düngemittel genutzt werden zu können, vom „störenden“ Hauptbestandteil Natriumchlorid, befreit werden. Was aber tun mit dem ganzen Kochsalz, das zu unrein war, um es tatsächlich als solches nutzen zu können? Einen geringen Teil verwertete man als Streusalz, den weitaus größeren Part räumte man allerdings auf Halde oder löste ihn auf, um ihn in den Rhein abzuleiten. Problem gelöst bzw. skrupellos weiterverlagert. Allerdings hatten die französischen Bergwerkbetreiber die Rechnung ohne die niederländischen Naturschützer gemacht, die, mit juristischer Rückdeckung, eine Reduzierung der zuvor eingeleiteten Menge von 115 kg Salz pro Sekunde (!), erzwangen.

Leider wurde damit nur eine kleine Schlacht gewonnen, nämlich diejenige gegen die aktive Versalzung des Rheins. Mindestens genauso katastrophal ist die passive Versalzung des Grundwassers durch die natürliche, niederschlagsbedingte Auswaschung der Abraumhalden. Mit 50 Gramm pro Liter, ist der Salzgehalt des Grundwassers zu beiden Seiten des Oberrheins um ein Drittel höher als derjenige des Mittelmeers. Eine natürliche Nutzung als Trinkwasserquelle ist noch auf Jahrzehnte, wenn nicht Jahrhunderte ausgeschlossen.

Wann findet endlich ein Umdenken statt?

Ich bin sprachlos.

Wann werden wir endlich vernünftig?

Und wann übernehmen wir endlich die Verantwortung für unser Handeln? Die „Großen“, die Politiker, die Konzerne, diejenigen, deren Bankkonto immer dicker wird? Aber auch wir, die „Kleinen“, die maßlose, egoistische Gesellschaft?

Wir sind es doch, die sich von den Werbestrategen einlullen lassen. Durch unser Kaufverhalten heizen wir die Spirale des Noch-mehr-noch-besser-Konsums permanent weiter an. Der schnöde Mammon wird unseren Planeten noch zugrunde richten. Aber das gehört auf ein anderes Blatt Papier.

Ein intaktes Ökosystem

„Heute umfasst das Gelände des Ecomusée über 100 Hektar Land. Neuer Lebensraum mit Feldern, Wald, Obstwiesen, Gärten, einem Flusssystem, einer Sumpflandschaft und einem See wurden im Laufe der letzten vier Jahrzehnte angelegt. Und das mit großem Erfolg“, verrät uns der Bootsführer stolz. „Wir verfügen über ein völlig intaktes Öko-System. Flora und Fauna haben sich prächtig entwickelt, so dass an die 3.500 Spezies hier ihr Biotop gefunden haben. Ein besonderes Indiz für die intakte Naturlandschaft sind die über 40 Libellen- und 400 Schmetterlingsarten.“

Ich bin begeistert von der Bootstour. Es geht unter Brücken hindurch, vorbei an Schilf und gestrandetem Astwerk, wir passieren eine alte Fischerhütte mit Boot, genießen den Schatten der den Flussarm überspannenden Laubbäume und können Enten beim Brüten beobachten. Entspannung pur! Nur die Bisamratte haben wir nicht zu Gesicht bekommen, dafür aber frische, unverbrauchte Luft, keine Zivilisationsgeräusche außer dem Zwitschern der Vögel, dem Schnattern der Enten und dem Zirpen der Libellen.

Die Geburtsstunde des Ecomusée

Bevor es am entgegengesetzten Ende des Dorfes wieder an Land geht, bekommen wir Bootsinsassen vom Steuermann noch ein wenig Hintergrundinformationen über die Entstehung des Freilichtmuseums mit auf den Weg.

Zu verdanken haben wir das Ecomusée einer Handvoll ambitionierter junger Männer und Frauen, die sich leidenschaftlich der Bewahrung elsässischen Kulturguts verschrieben hatten. Ihre Idee war vom Verfall bedrohte Fachwerkhäuser an ihrem Standort zu restaurieren und sie somit bewohnbar zu erhalten. Anfangs funktionierte ihr Modell ganz gut, doch bald mussten sie erkennen, dass ihre Vision der authentischen Instandsetzung mit den Ansprüchen der Bewohner an einen steigenden Wohnkomfort unvereinbar waren.

Ein neuer Plan musste her.

So beschloss die Gruppe Anfang der 70er Jahre des letzten Jahrhunderts die gefährdeten Gebäude zu demontieren und an einem zentralen Ort in neuem Glanz erstrahlen zu lassen. Das war die gedankliche Geburtsstunde des Ecomusée. Es wurde eine sorgfältige Auswahl der zu erhaltenden Fachwerkbauten anhand der Kriterien Baujahr, Baustil, Funktion, Erhaltungsgrad und regionale Besonderheiten getroffen. Die Rekonstruktion erfolgte so authentisch wie möglich unter Verwendung ursprünglicher Baumaterialien, Handwerkertraditionen und vorhandener Aufzeichnungen, Fotografien oder Urkunden.

Das Projekt nahm immer größere Maßstäbe an. Ein restauriertes Gebäude gesellte sich zum anderen, so dass bald ein richtiges Dorf mit Wegen, Plätzen, Arbeiter-, Handwerker- und Bauernhäusern, einem Bahnhof und einer Schule entstanden war. 1984 fand die offizielle Einweihung des Freilichtmuseums statt.

Das Écomusée heute

Und die Arbeit geht permanent weiter. Heute zählt das Ecomusée 72 Gebäude, die einen Bogen vom 13. bis in 19. Jahrhundert spannen.

400.000 Einrichtungsgegenstände wurden bis dato gespendet und gesammelt, damit alle Häuser bis ins Detail stilgerecht ausgestattet werden konnten.

Jeder Handwerksberuf, der für die Dorfgemeinschaft wichtig war, ist vertreten. Es gibt das Haus des Barbiers, eine Destillerie, ein Sägewerk, eine Ölmühle, eine Schusterwerkstatt, einen Holzschuhmacher für die ärmeren Leute, einen Winzer, einen Fassmacher und einen Bäcker. Die Schmiede, eine Töpferei, die Stellmacherei und Sattlerei sind sogar heute noch in Betrieb.

Leider ist der geschichtliche Exkurs der Superlative und damit auch unsere Bootsfahrt zu Ende. Jetzt ist Eigen-Bewegung angesagt.

Häuser und Viecher

Vom Bootsanlegeplatz Gommersdorf, mache ich mich auf den Weg zum höchsten und wegen seiner bunt lasierten Dachziegel auch auffälligsten Gebäude des Museumsparks.

Das dreistöckige Wehrhaus von Mulhouse stammt aus dem 12./13. Jahrhundert. Es war Bestandteil des mittelalterlichen Befestigungsringes. Da nur seine Grundmauern erhalten geblieben, und keine Dokumente zu seinem exakten Aussehen aufzufinden waren, wurde der viereckige Turm entsprechend einer Kleinburg des 15. Jahrhunderts wieder aufgebaut.

Das massive Mauerwerk, die kleinen Fenster und der einzig mögliche Zugang über eine Außentreppe zu den Wohnräumen im oberen Stockwerk, zeugen von unruhigen Zeiten. Hab und Gut mussten geschützt sein, aber man wollte das Leben auch genießen.

Deshalb wurde um den Wehrturm herum eine kleine grüne Oase angelegt.

Auf der einen Seite des Hauses pflegte man einen typischen Heil- und Gewürz-Kräutergarten mit schattenspendendem Rosenspalier, während es sich auf der anderen Seite in einem Renaissancegarten mit Springbrunnen herrschaftlich lustwandeln ließ.

Mein weiterer Weg führt mich zum öffentlichen Waschplatz bzw. dem offiziellen Treffpunkt zum Dorfratsch, wo ich nicht wenig Lust habe, meine Füße (oder auch mehr) in das kühle Nass zu stecken. Gegenüber bewundere ich das auffällig blaue Haus aus Schlierbach, als ein lautstarkes Blöken und Mähen meine Aufmerksamkeit auf sich zieht.

Ich folge dem ansteigenden Geräuschpegel und lande in der Luemschwiller WG, wo Schafe, Lämmer und schwarze Schweine friedlich unter einem Dach leben.

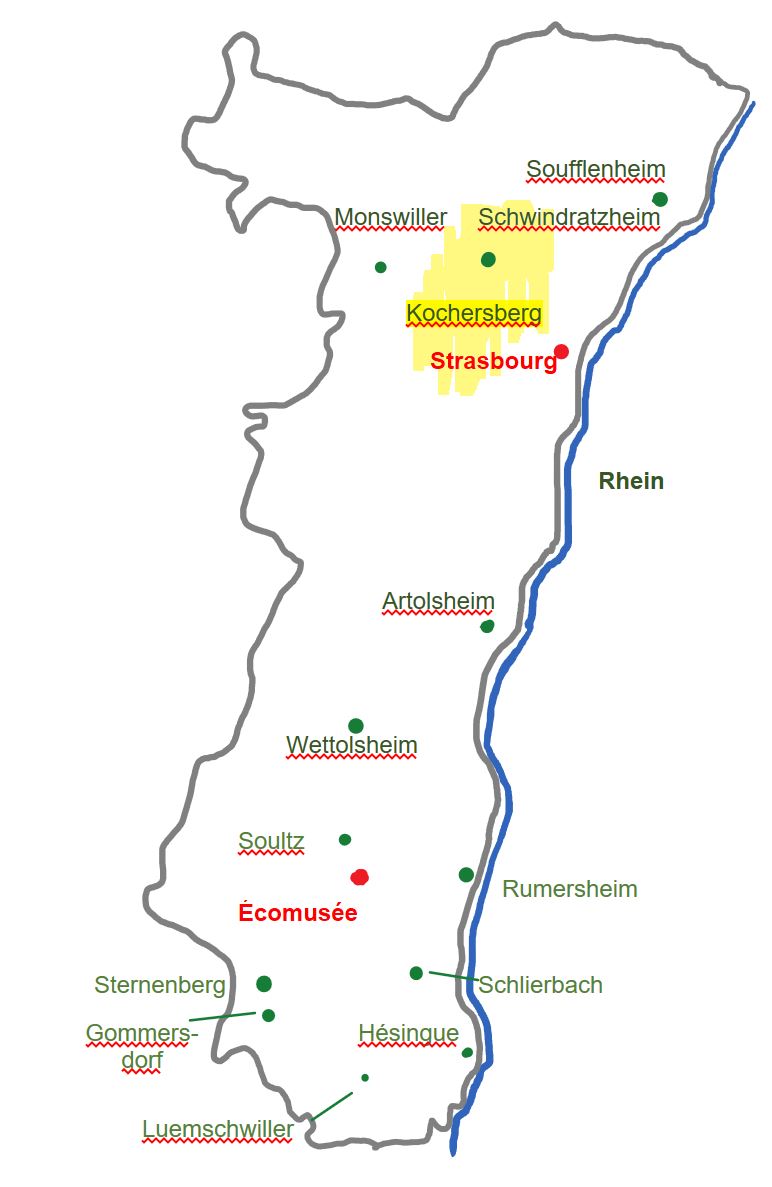

Vorbei am schlichten Fischerhaus von Artolsheim, durchquere ich die ehemalige Mühle von Soultz, um direkt im Pferdegehöft von Kochersberg zu landen. Mir schwirrt jetzt schon der Kopf von den ganzen Elsässischen Dorfnamen, von denen ich noch nie zuvor gehört habe. Zeit ein wenig Ordnung reinzubringen.

Lebensweisheiten

Als nächstes schaue ich beim Fassmacher von Schwindratzheim vorbei, in dessen Haus eine Ausstellung über das Leben einer Elsässer Familie während des I. Weltkrieges untergebracht ist. Und welches Bon Mot springt mir ins Auge?

Ein Mann ohne Frau ist wie ein Baum ohne Blüten

E Frau ohne Mann isch e Hüs ohne Dach

Den deutschsprachigen Satz finde ich wesentlich sympathischer 😊.

Die Elsässische Variante zeugt doch sehr von einer patriarchalen Gesellschaft, auch wenn die Frau die Rolle des Fundaments übernehmen darf, stellt der Herr des Hauses die Krönung des Ganzen dar. Ein Zimmer weiter, wird Klartext gesprochen:

Tja, die Emanzipation der Frau nahm Anfang des 20. Jahrhunderts deutliche Gestalt an. Der Rollenwechsel vom braven Hausmütterchen zur Allrounderin und Krisenmanagerin, wurde vor allem durch den I. Weltkrieg angestoßen. Der Mann kämpfte für Ehre und Vaterland (welches war im Elsass nicht immer eindeutig), während die Frau sich um Haus, Hof und Kinder zu kümmern hatte. Da sich die Versorgungssituation für die Familien schon kurz nach Ausbruch des Krieges rapide verschlechterte, wurden von städtischer Seite sogar Kriegs-Kochkurse angeboten. Hier sollten die Frauen lernen, sparsam und kriegsgemäß zu kochen. Fleisch und Mehl waren Mangelware. Kartoffeln, Rüben, Karotten, Kraut und Unkraut, Brennnesseln, Tabak und Roggen wurden zu Grundnahrungsmitteln.

Außen romantisch, innen minimalistisch

Nach einem Abstecher zum Stellmacher im Soufflenheimer-Gebäude, drehe ich eine Runde um das pastellgrün getünchte Winzerhaus aus Wettolsheim, stecke meinen neugierigen Kopf in die Töpferwerkstatt, bevor ich vor der entzückenden Hausnummer 3 der Allée des Peupliers (Pappelallee) stehen bleibe.

Wilde, rosafarbene Rosen ranken auf der eingeschossigen Backsteinfassade empor. Die rotgestrichene Eingangstüre steht einladend offen und die beiden Sprossenfenster mit den gestickten Gardinen werden von grünen Fensterläden eingerahmt. Vor dem winzigen Gebäude gibt es einen ebenso winzigen Nutzgarten, während in Verlängerung des auf der einen Hausseite tiefgezogenen Daches ein Schweinstall untergebracht ist.

Mein romantisches Traum-Ferienhaus (zumindest von außen) repräsentiert ein typisches Arbeiterhaus aus dem Jahre 1878. Es gehörte zum Fabrikdorf in Monswiller, welches eigens vom Direktor der Werkzeugfabrik Goldenberg für seine Angestellten errichtet wurde. Jeder Familie wurde ein Haus mit Stall und Garten zugeteilt. Nicht dass der Unternehmer ein besonders sozialer Wohltäter war, vielmehr handelte er im eigenen Interesse mit sehr viel Weitblick.

Durch den Gemüsegarten und die Kleinviehhaltung sicherte er einerseits die Grundversorgung seiner Arbeiter und andererseits hielt er sie davon ab, dass sie nach Feierabend auf dumme Gedanken kamen. Sinnvolle Freizeitbeschäftigung statt Alkoholkonsum hieß die Devise.

Äußerlich unterscheidet es sich in Größe und Aussehen gänzlich von den anderen Häusern, die ich bisher auf meinem Streifzug durch das Museumsdorf angetroffen habe. Einfache Ziegelsteine haben das Fachwerk abgelöst. Die Industrialisierung setzt sich durch, der Zimmermann wird vom Maurer verdrängt. Im Innern ist die Arbeiterwohnung pragmatisch-minimalistisch ausgestattet. Eine Küche, eine große Stube mit Bett und eine weitere Schlafkammer, mehr brauchte es nicht.

… und wieder etwas hinzugelernt

Nach so viel Input geht es, alle weiteren architektonischen Ablenkungen ignorierend, schnurstracks zum Dorfbäcker. Schon von weitem lockt der verführerische Duft von Speck und gratiniertem Käse. Frisch zubereiteter Flammkuchen direkt vom Ofen auf den Tisch, wer kann da schon nein sagen? Ich nicht!

Eigentlich waren Bäckereien in einer Dorfgemeinschaft zu Beginn des letzten Jahrhunderts eher selten anzutreffen. Zumindest im Elsass. Dort hatte nämlich jeder Haushalt seinen eigenen Ofen, den man gut erkennbar an der Ausbuchtung auf den Gebäuderückseiten ausmachen kann.

Nachdem das Wagenrad von einem Flammkuchen seinen finalen Bestimmungsort erreicht und seine Konsumentin glücklich gemacht hat, ist ein Verdauungsspaziergang vonnöten. Dieser fällt allerdings unfreiwillig kurz aus, denn um die Ecke wartet bereits das Gehöft von Rumersheim auf Erkundung.

Kennt Ihr eigentlich den Unterschied zwischen einem Hof und einem Gehöft?

Schande über mich, aber als Stadtkind war mir bis heute nicht bewusst, dass es hier eine klare Differenzierung gibt. Bei einem Hof ist alles unter einem Dach. Es handelt sich um ein großes Gebäude, das sowohl Wohn- und Nutzräume als auch Stallungen und eine Scheune umfassen kann.

Ein Gehöft hingegen besteht aus mehreren, autonomen und meist im Rechteck angelegten Gebäuden, die klar nach Funktionalität bzw. Nutzung getrennt sind. Hier im Écomusée sind beide Bautypen vertreten.

Das Gehöft von Rumersheim verrät viel über die Gesellschaft, das soziale Ranking und die regionalen Unterschiede in der Architektur des vergangenen Jahrhunderts. Der Zugang zum Gehöft ist hoch umfriedet und das Erdgeschoss des Wohnhauses sowie der Stallungen sind gemauert. Ein deutliches Zeichen von Wohlstand. Entlang des Rheins trug man den sozialen Status gerne vor sich her. Man zeigte, wer man war und was man hatte. Im Süden, besonders im Sundgau, ging man damit entspannter um. Ummauerte Höfe fanden sich hier selten.

Ein weiteres Statussymbol ist der große Taubenschlag. Zentral im Hof platziert, zieht er durch den auffälligen, weiß-rot-gepunkteten Anstrich jedermanns Blicke auf sich.

Darunter erinnert ein gut bestückter Tabaktrockenschuppen, dass das Elsass nicht nur Wein und Sauerkraut kann, sondern ein Fünftel der Tabakproduktion Frankreichs ausmacht. Ach ja, und dann wäre da noch der Mais. Ungefähr 70% der landwirtschaftlichen Nutzfläche im Elsass gehört dem Mais. Das entspricht etwa 200.000 Fußballfeldern. Ich bin enorm überrascht. Auch über mich selbst. Wie blind ich doch für meine Umgebung bin.

Glaube und Aberglaube

Mit gutem Vorsatz, meine Augen weit offen zu halten, fällt mir beim Verlassen des Rumersheimer Gehöft die Hauswurz auf dem Schuppendach auf. Sie wächst nicht zufällig dort und darf unter keinen Umständen entfernt werden. Schon im Mittelalter war man überzeugt, dass die immergrüne Pflanze Heim und Hof vor Blitzeinschlag und Feuer schützen kann.

Auch Rosmarin spielte im ländlichen Aberglauben eine große Rolle. In jedem Garten, auf jeder Fensterbank verbreitete die Duft- und Heilpflanze ihren würzigen Geruch. Rosmarin versprach im Leben Liebesglück und Treue, im Tod sollte es böse Geister fernhalten.

Zusammen mit dem Herrgottswinkel, der in keiner Stube fehlen durfte, konnte nichts mehr schiefgehen. Die kleine Devotionaliensammlung mit dem Kruzifix an der Wand, geschmückt von Palm- und Rosmarinzweigen, war Standard in jedem katholischen Haushalt. Im Gegensatz zu den anderen Regionen Frankreichs, stand im Elsass der Esstisch in der großen Stube nie zentral im Raum, sondern immer in einer Ecke. So speiste man stets unter dem Schutz des Gekreuzigten, der seinerseits die Bewohner jeden Tag an das wachsame Auge Gottes mahnte.

La Vosgienne – ein elsässisches Aushängeschild

Jetzt heißt es einen Gang zulegen, denn um 16 Uhr will ich unbedingt am Hof Sternenberg beim Zimmermannsplatz sein, um mich über Rindviecher schlau zu machen. Genau genommen, um vierbeinige der Rasse Vosgienne.

Als Anschauungsmaterial dient Kuh 0808, ein lustig anzusehendes Exemplar, das wie 95% ihrer Verwandtschaft, einen schwarz-weiß-Farbkasten in ihren Genen trägt.

Die Vogesenrinder, so erzählt uns die Tierpflegerin des Ecomusée, haben eine wechselvolle Geschichte hinter sich. Ähnlich turbulent, wie diejenige des Landstrichs, in dem sie seit über 400 Jahren beheimatet sind. Zu Beginn des 19. Jahrhunderts gab es 125.000 Exemplare der beliebten, weil anspruchslosen Rasse. Dann zogen der I. und II. Weltkrieg über das Elsass hinweg, mit verheerenden Folgen für Mensch und Tier. Weideflächen wurden verwüstet, Zuchtbetriebe bombardiert, die Kühe als Lasttiere zwangsrekrutiert, oder hinter dem Vorwand der Wiedergutmachung beschlagnahmt und geschlachtet.

Innerhalb von nur 30 Jahren hatte der Mensch es geschafft, den Bestand des Vogesenrinds um 90% zu dezimieren. Die Rasse mit der markanten schwarz-weiß-Zeichnung war plötzlich vom Aussterben bedroht.

Zu unbedeutend und nicht von Interesse

Doch es sollte noch bitterer kommen. Die Vosgesienne wurde nach 1945 aus dem offiziellen Rassebuch französischer Rinder gestrichen. Zu unbedeutend und nicht von Interesse, hieß es in der Begründung. Der Genickschuss für das sanftmütige Nutztier aus dem Osten Frankreichs. Ohne amtliche Anerkennung waren die Bauern und Züchter von jeglichen Subventionen, Impfprogrammen und Maßnahmen zur künstlichen Befruchtung ausgeschlossen. Nicht einmal auf den beliebten Landwirtschaftsmessen durfte sich die Kuh präsentieren. Mitte der 70er Jahre war der Tiefpunkt erreicht: ganze 3.000 Exemplare des Vogesenrinds existierten noch.

Zum Glück konnte mittlerweile die gute Wanderin mit der außergewöhnlicher Trittfestigkeit die offiziellen Stellen erneut von sich überzeugen. So gilt sie heute wieder als die perfekte Kuh für die Hochalm. Kein Gelände ist ihr zu schwierig, kein Marsch zu weit. Sie ist robust und langlebig, sehr fruchtbar und außerdem unempfindlich gegenüber jeglichen Temperaturschwankungen.

Dass ihre Milchleistung mit 4.000 Litern im Jahr nicht zu den Spitzenleistungen der französischen Kühe zählt, machen dafür der Fettgehalt und der unnachahmliche Geschmack durch das Futter auf den Hochalmwiesen allemal wett. Mit diesen Milcheigenschaften hat sich das Vogesenrind das Monopol zur Herstellung des bekannten Münsterkäses gesichert.

Melken live!

Apropos Käse, es wird Zeit beim Rendezvous mit der Vogesenkuh zum praktischen Teil überzugehen. Anschauungsunterricht in Sachen Kühe melken ist angesagt, doch 0808 hat ihren eigenen Kopf. Sie scheint wenig motiviert, ihre Leistungsfähigkeit in Sachen Milch zur Schau zu stellen. Selbst gutes Zureden und animierende Aufwärmübungen für die Zitzen sind wenig erfolgversprechend. Mehr als ein dünner Milchstrahl ist dem Euter nicht zu entlocken. „Kein Grund zur Besorgnis“, erklärt uns die Mitarbeiterin des Ecomusée. „Es handelt sich um reinen Mutterinstinkt. Die Kuh hat vor knapp zwei Monaten gekalbt und wehrt sich innerlich gegen die Zweckentfremdung ihrer Milch“.

Um den Anwesenden zu demonstrieren, dass die Milchkuh ihres Namens würdig ist, wird das Kälbchen zur abendlichen Fütterung aus dem Stall geholt. Nachdem es die anfänglichen Orientierungsschwierigkeiten bei der Suche nach der „docking-station“ überwunden hat, geht ein munteres Genuckel los. Spurt Mama Kuh nicht, macht Sohnemann 5248 seine Milchquelle mit gezielten Kopfstößen auf ihre Pflichten aufmerksam. Zurückhaltung ist hier nicht gefragt. Jetzt, da alle Schleusen offen sind, gestaltet sich auch der Melkvorgang wesentlich erfolgreicher. Mama Kuh kann nämlich nicht unterscheiden, an welcher der vier Zitzen das Kälbchen saugt, und wo der Mensch seine Hand im Spiel hat.

„In der Regel benötigt man für das Melken einer Kuh eine Viertelstunde. Bei den aktuellen Milchpreisen ein defizitäres Geschäft“, so die Ecomusée-Mitarbeiterin. „Die elektrischen Melkmaschinen schaffen mindestens das Vierfache. Auf der einen Seite ein enormer zeitlicher Zugewinn für den Milchbauern, auf der anderen Seite, der Verlust einer Jahrtausende alten Tradition. Das manuelle Melken ist eine intime Handlung, man begegnet dem Tier auf Augenhöhe. Die Melkmaschinen hingegen degradieren die Kühe zu reinen Nutztieren, deren Wert ausschließlich in Litern gemessen wird“.

Transhumanz – eine feste Tradition

Nächstes Jahr darf Sohnemann Nummer Zwei von 0808 zum ersten Mal mit auf Wanderschaft gehen. Die Transhumanz ist in der Vogesenregion feste Tradition. Ende Mai, ausgenommen Freitags (der Todestag Jesu ist tabu), heißt es für die Herde die Wanderstiefel schnüren und hinauf auf die saftigen Vogesenhochflächen. Dort wird Kalb 5248 bestimmt viele neue Freunde treffen, denn erfreulicherweise gibt es inzwischen wieder an die 10.000 Vosgiennes. Erst gegen Ende September erfolgt der erneute Abstieg ins Tal zur Überwinterung im Dorf.

Als ich den Zimmermannsplatz überquere und einen Blick zurück auf den Sternenberg-Hof werfe, fällt mir das Kreuz aus grünlasierten Ziegeln auf der Dachfläche auf. Außer dem Herrgottswinkel und der Hauswurz fanden sich demnach noch andere Wege und Mittel, das Böse vom Hof fernzuhalten.

Die elsässischen Tiefflieger

Über dem Zimmermannsplatz, früher meist der Dorfmittelpunkt, kreisen schon wieder dunkle Schatten. Instinktiv ziehe ich jedes Mal, in Erwartung einer unangenehmen Überraschung von oben, meinen Kopf ein.

Doch das ist bei der Hitze gar nicht nötig, denn die Tiefflieger aus dem Elsass, die Störche, behalten bei hohen Temperaturen dann doch lieber ihren weißen, dünnflüssigen Kot für sich. Ja, im Ernst, die langbeinigen Fleischfresser, bespritzen ihre Füße im Hochsommer mit ihrem eigenen Kot, um sich abzukühlen. Da der Kot sehr viel Wasser enthält, entzieht der dem Körper beim Verdunsten Wärme. Die einzige Möglichkeit für den Storch, sieht man von einem Kneippgang in einem kühlen Bach ab, sich ein wenig Erfrischung zu verschaffen. Ein weiteres ausgeklügeltes Wunder der Natur und ein Glück für mich.

Vierzig Paare verbringen seit ein paar Jahren die Paarungs- und Brutzeit mit anschließendem Sommerurlaub und Flugstunden für den Nachwuchs im Écomusée. Fast aus jedem Nest auf den Dächern der Fachwerkhäuser sieht man zwei, manchmal sogar vier kleine Adebare hervorlugen.

Einige staken ungeduldig im Nest herum in Erwartung der nächsten Fütterung. Den Kopf nach allen Seiten drehend, halten sie laut klappernd Ausschau nach ihren Eltern. Andere wiederum starten die ersten zaghaften Flugversuche im Stand, die eher Anfängerübungen im Trampolinspringen gleichen. Ich biege mich fast vor Lachen. Das 500 Kilogramm schwere Nest mit über einem Meter Durchmesser muss einiges aushalten.

Die Rückkehr der Störche

Die Elsässer sind sehr glücklich über die Rückkehr und inzwischen wieder stabile Population ihres Wappentiers in der Region. Nachdem der Weißstorch Mitte der 70er Jahre mit nur noch neuen Paaren als praktisch ausgestorben galt, werden sich diese Jahr zwischen Ende August und Anfang Oktober wieder an die 800 Storchenpaare mit ihrem Nachwuchs auf den Weg in den Süden machen.

Zu verdanken ist die gelungene (manche Stimmen sprechen auch von einer „zu“ gelungenen) Wiederansiedlung einer Handvoll Aufzuchtstationen, darunter auch das Écomusée.

Es ist zwar noch nicht Herbstanfang, und ich bin auch kein Storch, dennoch betrachte ich mich in gewisser Hinsicht als Zugvogel. Als Wanderer zwischen zuhause und neuen Entdeckungen. Für heute geht es nach Hause. Die neuen Entdeckungen hebe ich mir für einen anderen Tag auf.

Eine zweite Runde Écomusée? Auf jeden Fall!

Bedauerlicherweise, vielleicht aber auch zum Glück, habe ich es nicht geschafft, die komplette Runde durchs Museumsdorf zu drehen, alles zu sehen, zu lesen und aufzunehmen. Den mir vorher zurecht gelegten Plan, welche Vorführungen ich auf keinen Fall verpassen wollte, musste ich schon kurz nach Ankunft aufgeben. Die Gefahr und Versuchung des sich Verlierens, gedanklich, zeitlich und geographisch, ist einfach zu groß.

Aber macht nicht gerade das ein gutes Museum aus? Dass man nicht merkt, wie die Zeit vergeht, weil man sich wohl fühlt, weil es kurzweilig, abwechslungsreich und informativ ist?

Ich bin einem weiteren Besuch im Écomusée sehr aufgeschlossen. Vielleicht im Herbst zum Erntedankfest oder zur Vorweihnachtszeit, wenn das Dorf liebevoll geschmückt wird und noch mehr von seiner elsässischen Identität preisgibt.

Gut zu wissen

- Adresse

Ècomusée d’Alsace

Chemin Grosswald

F-68190 Ungersheim

https://www.ecomusee.alsace/de/

- Übernachtung

Wer mehr als einen Tag im Écomusée verbringen möchte, kann auch direkt vor Ort im Zwei-Sterne-Hotel oder auf dem nahen Wohnmobil-Parkplatz übernachten.

- Besichtigung

Das Écomusée ist individuell zu besichtigen.

Den Museumsplan kann man sich hier herunterladen.

Vor vielen Gebäuden sind dreisprachige Schautafeln (DE/FR/ENG) installiert, die eine kurze Zusammenfassung zur Herkunft, Funktion und Datierung des Gebäudes geben. Die Informationen sind auch akustisch abrufbar.

Täglich werden die unterschiedlichsten, kostenfreien Veranstaltungen zu den Themen Architektur, Handwerkstraditionen, Landwirtschaft, Natur und Tiere angeboten. Leider werden alle Demonstrationen nur in französischer Sprache gehalten. Fragen auf Deutsch oder Englisch können gestellt werden.

- Aus eigener Erfahrung

Ein Tag im Écomusée reicht bei weitem nicht aus, um alle Gebäude in Augenschein zu nehmen, sich in den Innenräumen über die elsässische Kulturgeschichte zu informieren, oder mehr als eine der zahlreichen Animationen mitzuerleben.

Wer die Möglichkeit hat, sollte seinen Besuch auf jeden Fall unter der Woche und außerhalb der Schulferien planen. Dann ist das Écomusée wenig frequentiert und man muss für die Rundfahrten nicht Schlange stehen.

- Nicht verpassen solltest Du

die angebotenen Rundfahrten mit den traditionellen Fortbewegungsmitteln Traktor, Pferdekutsche oder Barke.

Mit 1 € pro Person kann man für etwa 20-25 Minuten die Beine hochlegen, den Perspektivwechsel genießen und bekommt, für den Fall, dass man ein wenig Französisch versteht, noch ganz viele wertvolle Informationen mit auf den Weg.

Das könnte dich auch interessieren

Massenet, Nessler und Waldteufel – Das Musikerviertel von Strasbourg

21. März 2021

Juno Beach Centre – Ausstellung „Great Women at War“ 1939 – 1945

22. September 2019